– লিখেছেন রবি-দা

(প্রথম পর্বের পর)

৩

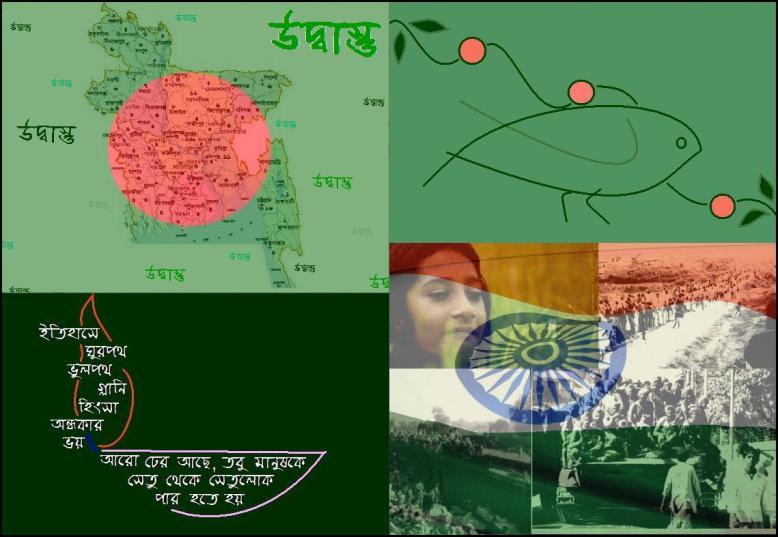

উদ্বাস্তু স্রোতের ভেসে আসা মিছিলে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষজন ছিলেন – শ্রমজীবী থেকে বুদ্ধিজীবী, চাষী, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার – সবাই। জীবিকার সন্ধানে তাই প্রথমে যে যার রাস্থায় হাঁটার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কেউ ছোটখাটো ঠিকানায় পৌঁছে গেলেও সকলের মনস্কামনা পূরণ হবার ছিল না। শ্রমজীবীদের অধিকাংশও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেন আরো বিস্তৃত পরিসরে, একে অপরকে খোঁজ দিতে লাগলেন কাজের। পূর্ববঙ্গের সীমানা পেরিয়ে কলকাতা পর্যন্ত অঞ্চলের রূপরেখা পাল্টাতে লাগল হঠাৎ করে। খেদিয়ে দেওয়া ওই বাঙালদের মধ্যে যেভাবেই হোক কিছু একটা করবার দুর্নিবার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাদের কাছে কোনো বাধাই আর বাধা থাকল না, থাকল না লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই। মাস্টারের ছেলে বাড়ি বাড়ি পেন্সিল বিক্রি করতে বেরোলেন, কেই বা চেনে তাঁকে ওই বিশাল জন-অরণ্যে, তাই না? গামছা, ধূপকাঠি, অ্যালুমিন্যিয়ামের বাসনপত্র, এইসব নিয়ে সরাসরি খদ্দেরের কাছে পৌঁছে যাবার এই পুরানো প্রচেষ্টা নতুন করে জোরদার হয়ে উঠল বাঁচার তাগিদে। “মনে রেখো, তোমার বাপ-ঠাকুর্দারা করেনি এসব!” – এককালের এই বহু-উচ্চারিত সতর্কবাণী কালের গভীরে চাপা পড়ে গেল, প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণাকে তাচ্ছিল্য করে বাঙাল পৌঁছে গেল নদীয়া, মূর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনার গ্রামে-গঞ্জে। চাষবাসের কাজে জোয়ার এল, জমির চেহারা পাল্টাতে লাগল, পতিত জমি, দাঙ্গা জমি, খাল-বিল সবকিছু সবুজ হতে লাগল – কোনো অদৃশ্য জাদুবলে নয়, প্রচণ্ড জেদী এবং বাঁচতে চাওয়া মানুষদের মেহনতী ঘামে। মানকচু, চালতা, নলতে শাক, কচুর লতি, কচুর শাক, শালুক ফুল/ডাঁটা(যাকে কলকাতার ঘটিরা তখন ‘কয়েল’ বলে ঠাট্টা করতেন) – এসব বাজারে এল পণ্য হয়ে, হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল ফুটপাথের তরকারি বাজারে। কিন্তু চাহিদা ও যোগান দুটোই বেড়ে গেল ওইসব হাস্যকর শাক-সব্জির, কারণ এখানে মাঠে-ঘাটে-গাছে তারা বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকত অবহেলায়, তাদের কোনো মালিকানা ছিল না – তাই বেশ সস্তায় বিক্রি হত বলে ভুখা বাঙাল খরিদ্দারও খুব খুশি মনে ঘরে আনতে লাগলেন তাদের। এই কৃষিকাজে লিপ্ত মানুষদের আলাদা করে বসতি গড়ে উঠতে লাগল গ্রামের পরিচিত সীমানার বাইরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত খাসজমিতে। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তন্তুবায় গোষ্ঠীর লোকজন চলে গেলেন শান্তিপুর, ফুলিয়া-সহ নদীয়া ও মূর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের আনাচে-কানাচে। জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে সেখানে আগে থেকেই ওই সম্প্রদায়ের মানুষজন সুনামের সাথে কাজ করতেন, পূর্ববঙ্গের বস্ত্রশিল্পীদের সাথে সেই অঞ্চলের শিল্পীদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগও ছিল। প্রথম প্রথম ছিন্নমূল, কপর্দকহীন তাঁতশিল্পীরা মহাজনের কাছ থেকে বানী নিয়ে শাড়ি বুনতেন, পরে অনেকেই তাঁত বসিয়ে মাকু চালিয়ে বাড়িতে অন্যান্য জরুরি প্রাত্যহিকী বহাল রেখেও সবাই মিলে কাপড় বুনতে লাগলেন। বস্ত্রবাজারে, বিশেষ করে শাড়ির জগতে বাজিমাত করে দিল তাঁতের শাড়ি – ঢাকাই জামদানি, বালুচরী, নকশা পাড়, হাজার বুটি, বনেদীয়ানার শীর্ষে চলে এল ওপারের শিল্পীদের নিরন্তর সাধনা ও কারিগরী নৈপুণ্যে। লাল চওড়া পাড় সাদা খোলের শাড়ি বঙ্গনারীদের আধুনিকতার প্রতীক হয়ে উঠল, আটপৌরে মোটা সুতোর শাড়ির চাহিদাও ছিল আকাশচুম্বী, একটু খাটো হত সেসব শাড়ি কিন্তু দাম ছিল কম ও টেকসই ছিল খুব। একইসাথে শান্তিপুর ও কলকাতার মানিকতলায় হাট বসত ওইসব শাড়ির, হারানো মাটি খুঁজে পাওয়ার স্বাদ পেল ধীরে ধীরে বহু শ্রমজীবী উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। তবে হইহই করে সাড়া ফেলে দিয়ে কলকাতার ফুটপাথে ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন ঘটাল আরেকদল সর্বহারা। আগেই বলেছি, লাজলজ্জা-দ্বিধা-সঙ্কোচ সবকিছু খড়কুটোর মত ভেসে গেছিল তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ধাবমান স্রোতে। ঘরে বসে পরিবারের সবাই মিলে বাজারের চাহিদামত বানাতে লাগলেন ডালের বড়ি, ঘি, ধূপকাঠি, খবরের কাগজের ঠোঙা, কুলের আচার, আরো কত কি! এলাকা এলাকার ফুটপাথের বাজারে সেসব সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যেত বাপ-ব্যাটা, সবাই মিলে। খদ্দের স্থায়ী হতে শুরু হলেই জিনিসের গুণগত মান নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার ইন্টার্যাকশন জমে উঠল, বিক্রেতা উৎসাহী হয়ে ক্রেতার চাহিদা ও পরামর্শকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলেন। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই অল্প পুঁজির খুদ্র আকারের কুটিরশিল্পের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। পাঠক অবাক হবেন জেনে যে পরবর্তীকালে এদের তৈরি বেশ কিছু সামগ্রী ব্র্যান্ডেড হয়ে কলকাতার বাজার দখল করেছে শুধু গুণগত মানের সুনামের নিরিখে। অপরদিকে, দূর-দুরান্তে যাদের পুঁজিপাটা একেবারেই কিছু ছিল না, তারাও হাল না ছেড়ে খেজুরের রস, তালের শাঁস, মাঠেঘাটে ছড়িয়ে থাকা সুষনি শাক, হিঞ্চে শাক, ফুল-বেলপাতা, কলাপাতা, কচুপাতা, শামুক, গুগলি – এসব বয়ে এনে বসে গেলেন বাজারে। শুধু বিক্রেতার ভূমিকাতেই নয়, আবার ক্রেতা হয়ে বাজার দখলে নামলেন আরেকদল পরিশ্রমী বাঙালের দল। বড়সড় চট অথবা লাল শালুর বস্তায় দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা বয়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্রয়-অভিযান চালালেন পুরনো খবরের কাগজ, বইখাতা, শিশি-বোতল, টিন-লোহা-অ্যালুমিনিয়াম, শাড়ি-জামাকাপড়, মায়ে প্লাস্টিকের চিরুনি কৌটো পর্যন্ত নিয়ে। PL ক্যাম্পে ভীড় কমতে লাগল, রাজ্যের অর্থনীতিতে রিফিউজিদের এই অগ্রগতি দেখে তখনকার কিছু মানুষ মনে হয় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এটা স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁদেরও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল; স্বাভাবিকভাবেই আওয়াজ উঠল “হকার উচ্ছেদ”-এর। রাজনৈতিক বা যে কোনো কারণেই হোক, কম্যুনিস্টরা খেটে খাওয়া মানুষদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন, কংগ্রেসও অসহায় হয়ে চুপ করে রইল রাজনৈতিক জমি হারিয়ে যাবার ভয়ে।

বাকি অংশটি এখানে পডু়ন…